吳三桂帶著外國朋友逛北京的園林

在北京的胡同里,常能看到一個背著大旅行包的外國人的身影,他能說一口流利的漢語,還是個自來熟,喜歡和陌生的北京人聊天,最愛聽老人講北京的故事。十多年來,他收集了近萬張珍貴的北京老照片,訪談了數百位北京人,記錄下很多北京鮮為人知的史料。這個外國人來自丹麥,有個讓人記憶深刻的名字——吳三桂。

認識吳三桂已經好幾年了,前不久又在中山公園偶遇了他,這次他是帶著一群外國朋友逛北京的園林,他一邊走一邊講解,外國朋友們聽得津津有味。我知道他對中山公園做過不少研究,他曾經給我講過,1914年,北京第一座公共園林——中央公園(中山公園)對外開放。“這對當時的北京是一個重要的事件,人們有了一個中心的地方可以聚聚,女人與女人、女人與男人的交流與交往由此展開。”

上去和他打招呼,他立刻無縫隙轉化成一口京腔兒,爽朗地笑起來,完全像一個北京胡同哥們兒。在北京生活的外國人中,比吳三桂更了解北京歷史文化的估計不多,他知道的那些事甚至大部分北京人都不知道,所以稱他為“北京通”毫不為過。

吳三桂篤定他和中國的緣分是“童話般的”。從第一次讀到安徒生筆下那個玩賞夜鶯的皇帝開始,他就很好奇中國究竟是什么樣子。家人告訴他“在地球上挖一個最深的坑,爬到坑的盡頭就到了”。1996年他來北京旅游,“出了北京站,第一次站在北京的大街上,看見好些人穿著那種綠色的軍大衣,感覺好冷。”從此,他徹底迷上了那些“長長的灰灰的胡同”。幾年后他選擇定居北京。

楊梅竹斜街里的“北京卡片”

第一次見吳三桂的時候,就很好奇他為什么會給自己起這個名字,他表示這并非嘩眾取寵,而是代表著他的歷史觀。“人們可以從不同角度來思考認識吳三桂這樣的歷史人物,如同老照片可以從不同的角度向人們展示歷史的進程。”他把老照片印在明信片上,開了一家名為“北京卡片”的小店,于是,“卡片哥”就這樣聲名遠揚了。

“北京卡片”最早開在南鑼鼓巷,如今已經搬到了前門附近的楊梅竹斜街,有時候在店里可以偶遇吳三桂,不過大多數時間他不在,忙于各種有關北京文化的項目和活動。這家店不大,但是我非常喜歡,墻上一張巨大的前門老照片,售賣的不但有老照片、地圖、版畫做的明信片,還有以北京老照片為素材做的抱枕、手提袋等,他在墻上掛著各個時期的北京地圖,隨便哪張他都能講出一段歷史故事,非常有特色。

把自己的小店從南鑼搬到前門的胡同,我想除了南鑼的房租越來越高這個原因,還有一個重要的原因就是他非常喜歡前門這一帶,做過很多研究。曾經和他聊過一次前門的歷史,他掌握的文史資料讓我非常吃驚。

“60多年前,一個十幾歲的孩子從外地來到大柵欄的一家商鋪做學徒,3年的學徒期滿之后,他就留在北京生活,從學徒到伙計到掌柜,在這里結婚生子,經過了幾十年的歷史變遷,他最終成為一個北京人。這個孩子是當年大柵欄無數學徒中的一個,外地人正是通過學徒這個途徑進入北京,大柵欄成為這個巨大的移民城市的入口……”吳三桂講述的北京故事不是從檔案資料里查到的,是走街串巷聽來的,我問他怎么找到這位當年的小學徒的,他的臉上又出現了慣有的狡黠笑容:“你是怎么找到我的,我就是怎么找到他的,只要想找總會找到。”

出于對前門大柵欄的濃厚興趣,吳三桂從很早就開始收集有關此地的照片和故事。他說起一個正陽門城樓復建的故事,是關于德國建筑師庫爾特·羅克格的,非常有意思。“由于1900年義和拳民焚燒前門外大柵欄時,正陽門被飛濺的火星引燃燒毀了,在1914年的時候被重新修建,重建正陽門的正是德國建筑設計師庫爾特·羅克格。當時是袁世凱執政,為了提高北京的地位,使北京更現代化、國際化一些,所以聘請了西方的設計師,融入了一些歐式元素,于是就有了現代的正陽門。最有趣的是,重建工程是庫爾特·羅克格在監獄里遙控指揮完成的,當時他作為一名德國軍人,在和日本的一場戰爭中被俘,在日本的監獄被關了5年,但是監獄對他比較優待,在獄中他通過和妻子的通信,設計完成了這項工程。”聊起這些故事,吳三桂如數家珍。

吳三桂講的這些故事,北京人聽著都覺得新鮮,在很多人的印象中,大柵欄一直是北京最繁華的商業中心,而吳三桂卻不這么看,“大柵欄有它獨特的魅力,如果說北京是個大熔爐,那么大柵欄就是一個入口,包括人、商業、信息和文化,這些故事很重要,但是常常被遺忘。”其實北京從很早就是一個移民城市,也因此具有海納百川的包容精神,吳三桂正是從這個角度研究前門大柵欄的歷史。

吳三桂眼中的北京,是一座外來人口聚集、變化速度非常快的城市。“很多人待在北京很多年,依然很難發現自己與這座城市的關聯。即使是土生土長的北京人,也因為拆遷等原因,離開了自己從小居住的地方。”究竟什么是“老北京”?“相信很多人一下子都說不出答案,我不希望這是一種盲目的懷舊,而是希望從歷史中尋找答案。” 吳三桂說。

哥賣的不是卡片,是歷史,是故事

老照片中鮮活的歷史讓吳三桂著迷,其實從他給自己起的中文名字就可以感受到他與眾不同的歷史觀。“如同老照片可以從不同的角度向人們展示歷史的進程,人們也可以從不同角度來思考認識吳三桂這樣的歷史人物,他可能是一個壞人,是一個聰明人,是一個勢力很大的人,是一個有色彩的人。所以我一直保留這個名字。”

出于對歷史文化的喜愛,也是對傳奇人物的好奇,他經常會讀一些關于吳三桂的書籍、傳記,他說這幾乎成了他的愛好。當問到他的“陳圓圓”的時候,他會指著這些老照片大笑著說:“它們就像很多的陳圓圓。”吳三桂對老照片的癡迷可見一斑。

在北京生活了十多年,吳三桂做過很多工作,但都是與故事、歷史有著很大的關系,他為丹麥一些雜志編寫過北京的旅游書籍、做一些動漫故事。直到他迷上北京老照片,搜集這些照片背后鮮活的歷史就成了他最大的愛好和事業。

像很多生活在北京的外國人一樣,吳三桂身上浸染了北京人特有的熱情、爽朗,讓人很容易和他稱兄道弟,成為哥們兒。在胡同里隨便遇上個大爺大叔,他都能自來熟地和人家聊半天,一點兒都不見外。他的中文說得越來越流利,思維敏捷,聊起來話題很開闊,這一刻還在緬懷前門當年的盛況,下一刻卻又很認真地和你探討起王小波的雜文。從這些話題可以感覺到,他對北京老照片的熱愛并非獵奇,他熱愛北京的過往,也關注北京的現在。

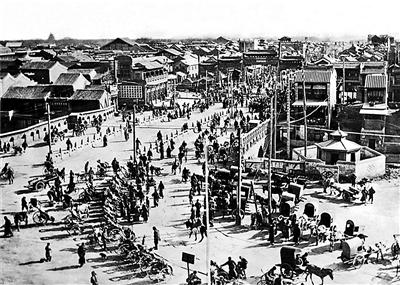

吳三桂收集到的近萬張北京老照片是他從世界各地“淘”來的,有的是從歐洲的拍賣會上拍到的,有的是輾轉從當年來中國的丹麥傳教士那里弄來的,有的是從潘家園舊貨市場翻找到的,基本都是清朝末期到民國初期老北京的市井生活寫真,有很多非常珍貴。

他開“北京卡片”店就是為了讓更多的人看到這些珍貴的老照片,他們用影印的形式將搜集到的老照片制成明信片或放大成掛畫,開始了不一般的“生意”。這家小店如今已經經營了10多年,吳三桂“卡片哥”的聲名也逐漸遠揚,無論是在店鋪林立的南鑼鼓巷,還是在充滿文藝氣息的楊梅竹斜街,這樣一家小店實在不起眼,但是吳三桂卻自有他吸引人的法寶,就是他的那句名言:“哥賣的不是卡片,是歷史,是故事。”

在一張20世紀50年代初的天安門城樓老照片上,寫著“中華人民共和國萬歲”和“世界人民大團結萬歲”的標語。看到這張照片的時候,吳三桂想到的第一個問題是“毛主席畫像是什么時候掛上去的?我們去檔案館查資料,采訪北京人,尋找這個問題的答案。”

如今,這張老照片已經制作成了明信片,在“北京卡片”的小店里銷售。卡片上面寫著:“在20世紀50年代,毛澤東的畫像只是在5月和10月1日掛出來。從1966年到1975年,毛主席畫像在城樓的南面和北面都掛,但從1975年起,只在城樓的南門掛著,就是現在的位置。”

訪問過幾百位老北京

在店里聽吳三桂闊談歷史絕對是一種享受,從被破壞的正陽門,到小豬亂跑的珠市口,再到前門大街前的駱駝隊,北京往事在這個老外的嘴里說得活靈活現,土生土長的北京人也會自嘆弗如,而這些故事,是吳三桂走街串巷,訪問了很多北京老人,請教了不少專家才搜集到的。問起他這些年一共訪問過多少北京人,他想了半天,說:“實在數不清楚了,怎么也有幾百位。”

吳三桂說,至今他都覺得訪問那些北京老人是一件非常有意思的事,和史料相比,他們是活著的歷史,他們記憶中的那些細節是史料無法重現的。

“記得有一次一位老人來到我們店里看到天安門的老照片后聊起來,說當時的天安門旁邊有一個老郵局,最為有趣的要算是郵局墻上的信封機器了。放進鋼镚兒 ,‘咔嚓’一響之后便會自動出來一個信封,這在當時是很少見的。”

聽故事對吳三桂來說是一種莫大的享受,“回憶的時候,他們的眼睛會發亮,通過那些照片,我們會聽到很多意想不到的東西,充滿了細節和文化感,完全不同于教科書上一成不變的文字,隨著這些老人離去,記憶消失,很多東西就再也沒有了。我要把這些活著的歷史收集起來,告訴更多的人,這是我工作最大的成就。”

專心致志地聽了很多故事之后,吳三桂終于成了一個出色的講故事的人,幾乎所有的照片,他都能給出精確的解釋。有一回,一位“正黃旗”老人抽出一張老北京火車站的照片“討教”,吳三桂堅稱:“這肯定是新中國成立以前的老火車站,它當時還在鐘樓的北邊,1949年后,為了修地鐵,它才被整個平移到南邊去的。”“正黃旗”豎起大拇指,撂下一句:“這個老外,我服了!”

吳三桂對這座城市的了解超過了很多土生土長的北京人。有些人對他癡迷收集老照片不理解,他說:“我們往往需要透過歷史才能發現時代的進步,老照片會讓更多的人認識到北京歷史發展的過程。”他狡黠地一笑,又冒出一句:“如果不在意過去,人就會有點笨!”

在北京生活了十多年,吳三桂至今最喜歡的事情依然是背著他的旅行包,在胡同里溜達閑逛,和陌生的北京人聊天,如今的北京和他初來時已經發生了巨大的變化。在吳三桂看來,北京每天都是新的,但他不希望“北京速度”代替了老北京的悠閑,他之所以如此喜歡北京,是因為他覺得這個城市有一股特有的氣質,有著一種從骨子里透出的神奇感。

“最大的變化不是城市的面貌,而是人的觀念。十多年前,人們都在爭先恐后地‘往前看’,所以經常有人不理解我,認為我在宣揚復古,賣一些落后的東西。可是現在,越來越多的人開始‘回頭看’,我覺得回頭是有意義的,因為懂得回顧歷史才能更好地走向未來。”

文并供圖/京范兒

中央機構|人大機構|國家主席|國務院|最高人民法院|最高人民檢察院|政協機構|民主黨派|群眾團體|駐外機構|友情鏈接

中國互聯網視聽節目服務自律公約|網絡110報警服務|12321垃圾信息舉報中心|中國新聞網站聯盟

版權所有 中國互聯網新聞中心 京ICP備12018864號-15

關于我們|人員查詢| 法律顧問:北京岳成律師事務所|本站地圖|違法和不良信息舉報電話:010-51917256|刊登廣告|對外服務:訪談直播廣告展會無線